生殖補助医療がめざましい進歩を遂げている一方、どうしてもそれを踏まえた法整備はなかなか進みません。そういった状況で新たに生じた紛争について、最高裁が判断を示した令和6年8月21日判決をご紹介します。

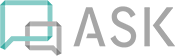

事案の概要

① Yさんは、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」といいます。)に基づいて、性別変更の審判を受け、性別を男性から女性へと変更しました。

② 一方で、Yさんは、①による性別変更審判の前に、凍結保存していた自身の精子を用いて生殖補助医療により生物学的な女性に懐胎させ、これによりXさんが生まれました。

③ そして、Xさんが、Yさんに対して、XとYとの間に父子関係があると主張し、認知の訴えを起こしました。

訴訟の経過

第一審(東京家裁令和4年2月28日判決)

認知の相手方である「父」とは、法的性別が男性である者のみを指すとして、XとXの姉が求めたYに対する認知請求を棄却しました。

原審(東京高裁令和4年8月19日判決)

一審と同様の判断により、Xの請求を棄却しました。一方で、Xの姉については、その出生時に取得した認知請求権を行使しうる法的地位は、特例法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)4条2項によって、その後にYが性別変更審判を受けたことの影響は受けないと判断し、請求を認容しました。

上告審における争点

XY間に、認知により、法律上の父子関係が生じるか否か。

最高裁の判断

最高裁は、次のように判断し、Xの請求を認めました。

嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法的性別にかかわらず、認知を求めることができる、との法理を示しました。

その上で、Xからの認知の訴えに基づき、XY間に法律上の父子関係を形成するのが相当であるとして、一審判決を取り消して、Xの請求を認めたのです。

(参照)性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)

第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

最高裁がこのように判断した理由

これまでの社会状況

民法などの法令には、認知の訴えに基づいて子との間に法律上の父子関係が形成されることとなる「父」の法的性別についての規定はなく、平成16年に特例法が施行されるまで、法律上の父となり得る者の性別が例外なく男性であることに疑義が生じる状況にはありませんでした。

生殖補助医療の技術進歩

しかし、生殖補助医療の技術が進歩し、性別の取扱いに変更を認めることとした特例法が施行されるなどしたことで、本件のように、法的性別が女性である者が自己の精子で生物学的な女性に子を懐胎させ、当該子との間に血縁上の父子関係が生じる事態が生じ得ることとなりました。

実親子関係に関する法制

民法の実親子関係は、血縁上の親子関係をその基礎に置くものと考えられています。父に対する認知の訴えは、血縁上の父子関係の存在を前提として、判決によって法律上の父子関係を作り出すものであるところ、生物学的な男性が生物学的な女性に自己の精子で子を懐胎させることによって血縁上の父子関係が生じるという点は、その男性の法的性別が男性であるか女性であるかということによって異なるものではありません。

子の福祉を考えるに当たっての実親子関係の重要性

実親子関係の存否は、子の福祉に深く関わるものです。そして、父に対する認知の訴えは、子の福祉や利益などのため、強制的に法律上の父子関係を作り出すものであると考えられます。

もし、子が、自分と血縁上の父子関係があるものに対して認知を求めることについて、その相手方の法的性別が女性であることを理由に妨げられる場合があるとすれば、血縁上の父子関係があるにもかかわらず、養子縁組をしない限り、認知を求められている者が子の親権者となることはありません。そうすると、監護、養育、扶養を受けることのできる法的地位を取得したり、その相続人となったりすることができない事態となってしまいますが、そのような事態は、子の福祉や利益に反するものであることは明らかです。

法令上の形式的根拠

また、特例法3条1項3号は、性別の取扱いの変更の審判を受けるための前提として、「現に未成年の子がいないこと」と規定しています。これは、特例法制定時の「現に子がいないこと」という規定を、平成20年の改正によって改めたものであって、改正後の同号は、主として未成年の子の福祉に対する配慮に基づくものといえます。認知を求める相手の法的性別が女性であることで、認知の請求が認められないこととなれば、かえって子の福祉に反し、子が不利益を被ってしまうことになります。

そうすると、「現に未成年の子がいないこと」という同号があることが、上記のように考えることの根拠とはならず、むしろ、その規定内容からすると、同号は子が成年である場合について、その法律上の父は法的性別が男性である者に限られないことを明らかにしたものと考えることができます。

そしてまた、民法などの法令には、法的性別が女性であることによって認知の訴えに基づく法律上の父子関係の形成が妨げられると考える根拠となるべき規定はありません。

(参考)同法

(性別の取扱いの変更の審判)

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

まとめ

以上の理由から、上記の判断となりました。

また、本判決には、裁判官2名の補足意見が付されており、一つは、生殖補助医療の技術進歩により民法制定時には想定されていなかった事態が生じ、現在も法整備がそれに追いついていない状況ではあるものの、裁判所が現行法を適切に解釈して民法の実親子法制に関する問題を解決していくことの重要性を指摘するものです。そして、もう一つは、同意なく精子又はそれに由来する受精卵等が利用された場合における精子提供者の法的地位という生殖補助医療に関する論点について、本判決が一定の立場を採るものではないことを注意的に明らかにする内容となっています。

おわりに…

生殖補助医療の進歩はめざましく、法整備がそれに追いついていないのは誰の目にも明らかです。しかし、裁判所は今ある法律を適用して紛争を解決する国家機関であり、本判決の争点についての法理を示した点で重要であるのみならず、解釈のあり方も示した点で重要ともいえましょう。もちろん、今回の判断や姿勢が、今後の関連する分野の議論への影響も考えられます。

ここまでの最先端の事案というのは多くはないと思いますが、親子関係等の法的問題についても弁護士法人ASKにお気軽にご相談ください。